こんにちは、わか@CoderDojo 奈良です。CoderDojo 奈良、第88回を開催しました。

これまで開催レポートとして各回の細かい内容を書いてきましたが、武藤さんが参加された回は詳しく書いてくれるのでそちらにお任せするとして、自分は自分の感じたことや考えたことなどを中心に書いていきます。

CoderDojo 奈良の近況

そういうスタンスでは1回目なので、まずはCoderDojo 奈良の近況をお伝えします。2014年の開始以来メンターもニンジャも入れ替わりがある中で、現在は3名のサポーター(若林含む)で運営していることが多く(たまにワンオペの時も)ニンジャも6〜12名ぐらい各回に参加しているという状況です。

これはおそらく奈良だけではないと思うのですが、中学生になるとDojoに来なくなる(来れなくなると言った方がいいか)ニンジャがほとんどです。中学生になると部活があったり、受験に向けて動き出す(動き出さざるをえなくなる)子もいるので、事情はよくわかります。

そんな子たちの中にも、Dojoに来たい、Dojoと関わっていたいと思ってくれる子もいるので、そういう子たちがまた戻ってきて今度はサポートする側に戻ってきてくれることを願って待っています。

第88回の様子

今回は、5組6名のニンジャの参加がありました。ほとんどは1年以上参加しているニンジャで今年に入って参加された家族もいて、みんなDojoでの活動を気に入ってくれています。

ルールは自分たちで決められる

CoderDojoはプログラミングを中心とした活動ですが、プログラミングだけをやっているわけではなくボードゲーム、カードゲーム、LEGOブロックなど子どもたちが関心を持つようなことは色々やっています。下の写真はCoderDojo Japanに寄贈されたボードゲームをCoderDojo 生駒のチャンピオン、石川さんが持ってきてくださったものです。

アナログゲームの良いところは「自分たちでルールを決められること」だと私は考えています。デジタルゲームの場合、ルールを決められる(変えられる)範囲はかなり限定的ですが、アナログゲームだと作者が決めたルールから逸脱して遊ぶことができる。LEGOにはルールはありませんが、自由に決められるという意味ではLEGOもそういった活動だと思います。

デジタルの世界であれば自分でプログラミングしたゲームも自分でルールが決められますし、マインクラフトもその中での振る舞いを自分たちで決められる。

思えば、私たちが子どもの頃はそういう機会がたくさんありました。鬼ごっこひとつでも、バリエーションがあったりローカルルールがあったりするのも自分たちでルールを決めているからです。一緒に遊んでいる子の中に小さな子がいたら「鬼にタッチされてもセーフ」といったルールはどこにもありましたよね。私たちはこれを「ごまめ」と呼んでましたが、この呼び方も地域によって異なると思います。

この記事を読んでくださった方で、自分の地域ではこう呼んでたよというのがあればこの記事のリンクと一緒に SNSに投稿していただけると嬉しいです。

公園ですら自由に遊ぶことが難しくなった今、こういう機会が大幅に減ってしましました。

「ルールを自分で考える」というところに学びの要素があり、そういう機会を作ることが私たち大人の責任です。自分で作るから自分で決められる、それがCoderDojoでできることであり学びの要素です。

1年ぐらいかけて、九九を学ぶ(2歳下の弟に学ばせる)ためのプログラムをScratchで作っていた(そして完成させた!)女の子は、最近micro:bitを始めました。今日はLEDストラップを持って行き、LEDストラップを使うための設定方法と基本的な考え方だけを教えたところ、そのあと黙々とプログラミングを進めていました。Scratchで鍛えたプログラミングスキルはmicro:bitでももちろん生きています。

お母さんが自分の好きな色を出すリクエストを出したりもしますが、ここでも起こっていることは「自分で決めた通りに動かす」です。とはいえ、いずれ彼女はお母さんのリクエストを聞いてくれることでしょう。

子どもも大人も対等に

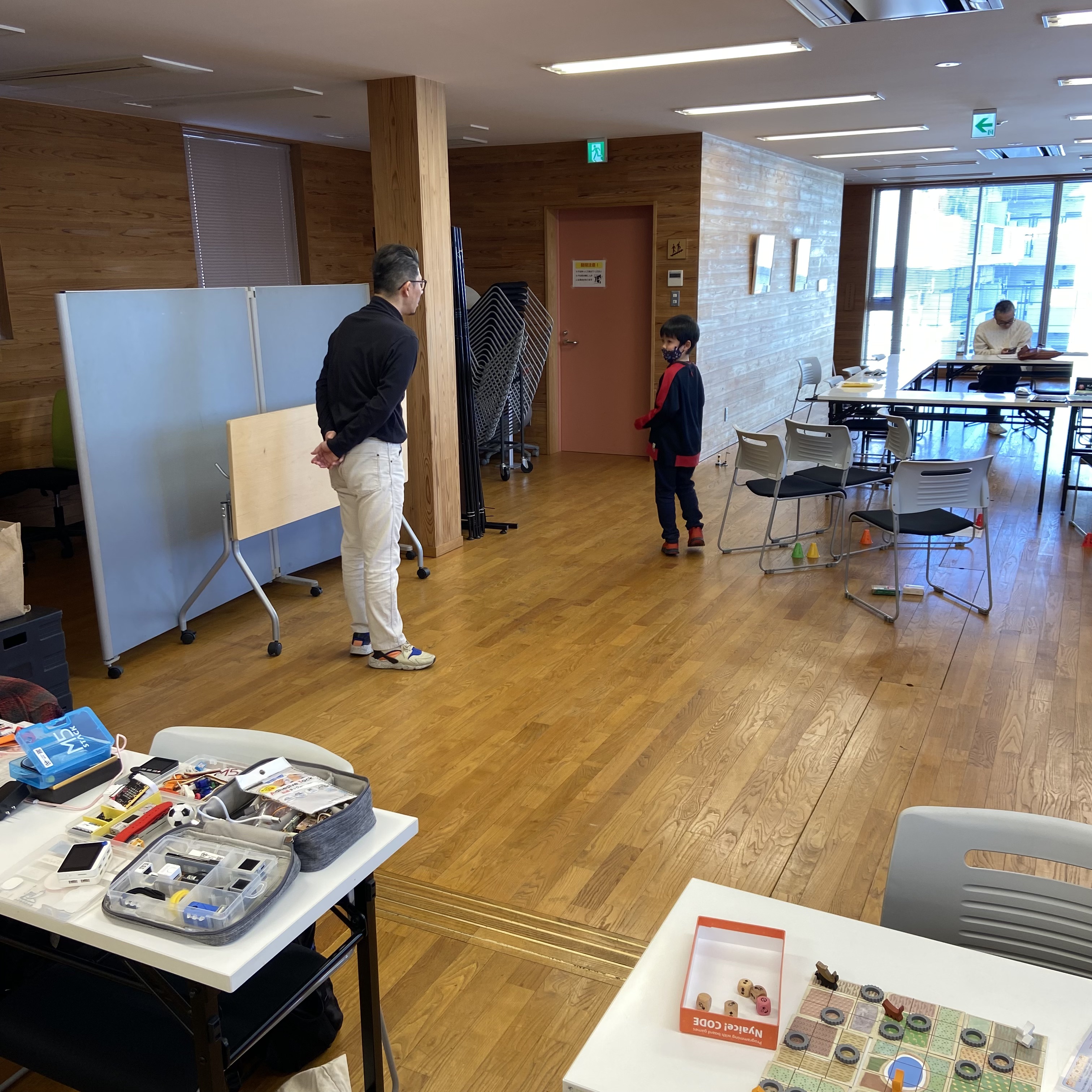

そして、個人的にもっとも胸熱だったのがこちらのシーン

これは、ボール型のロボット(Sphero?)を動かしていたニンジャ(小学一年生)に動かし方の質問をしていたところ、実際に自分がボール型ロボットになって動き方を再現し、制御の考え方を説明しているところです。

自分の考え方を説明するようになっているところに成長を感じます。自分が考えていることを一生懸命説明しているニンジャも素晴らしいですが、自分のわからないことを素朴に子どもたちに聞き、その説明をしっかり聞く姿勢でいてくれる大人も素晴らしい。

機会があるごとに「プログラミングは子どもと大人の共通言語になる」と話していますが、多くの大人が未経験のプログラミングは子どもたちと同じ目線(時には子どもたちの方が上)で話せる数少ない共通言語であり、そこに対等な関係が生まれる良い機会になります。

CoderDojoでは、子どもたちのサポートをする人たちのことを「メンター」と呼ぶことが多いですが、今後は「サポーター」と呼ぶ方が良いとこの記事を書きながら思ったので、この記事以降は「サポーター」という表現を使っていこうと思います。もっと良い表現があればそれに変えるかもしれませんが。

ゴールも自分で決められる

CoderDojoの活動において自分で決められるのはルールだけではありません、ゴールも自分で決められることのひとつです。 どんなストーリーにしたいのか、どんなルールにしたいのか、自分で作ったプログラムならすべて自分で決められます。

プログラミングでやるかどうかすら自分で決められるのです。LEGOで作ったロボットなら、プログラミングとモーターで動きを実現してもよい、ブロックで作ったメカニズムで実現してもよい。奈良では必ずしもプログラミングしないといけない、とはしません。

何をゴールとするのか、何を良いとするのか、何を面白いとするのか、すべてを決めるのは自分(子どもたち)であって他人(大人)ではない、そういうスタンスでこれからもやっていこうと思います。

成長を感じています

最近、ニンジャたちの成長を強く感じるようになりました。それは作品の中に現れていることはもちろんですが、ちょっと前までわちゃわちゃ動き回っていた子が自分より小さな子のサポートに回ってくれたり、上に書いた子のように自分の考えていることをしっかり説明できたり、プログラミング以外の行動でもよく見えるようになりました。

前回から未就学の子が二人参加してくれています(四月から一年生)。そのひとりがプログラムを作ったけれど動かないと言ってきたのです。

確認してみると、プログラムは問題ないけれど作ったロボットのモーターとタイヤがつながっていないので、モーターの動きがタイヤに伝わっていないのが原因。輪ゴムとプーリーを使ってモーターの力をタイヤに伝えることは前回一緒にやったので「モーターとタイヤがつながってないよ、前にやったの覚えてる?」だけ伝え、それ以上手出ししませんでしたが、発表の時には動くようになっていました。彼もまた確実に成長しています。

保護者のみなさんは、自分の子に少しでも新しいことに触れてほしい、チャレンジして欲しいと考えられると思います。その気持ちはよくわかります。そう思うがあまり子どもたちの成長に気づかないところもあるかもしれません。

でも、毎回子どもたちは確実に成長していると感じます。私にはそれが見えるようになりました、きっと私自身も成長しているのだと思います。私を成長させてくれたのは、これまでずっとCoderDojoで活動してくれた子どもたちです。

最後に

これからは活動内容の詳細よりも、そこで私自身感じていること見えていることを伝えていく形にしていきます。今回はその初回なので長くなりましたが、次回からはもっとコンパクトにまとめていきますね。